Research Branding Project事業実施体制

4.1 事業実施体制

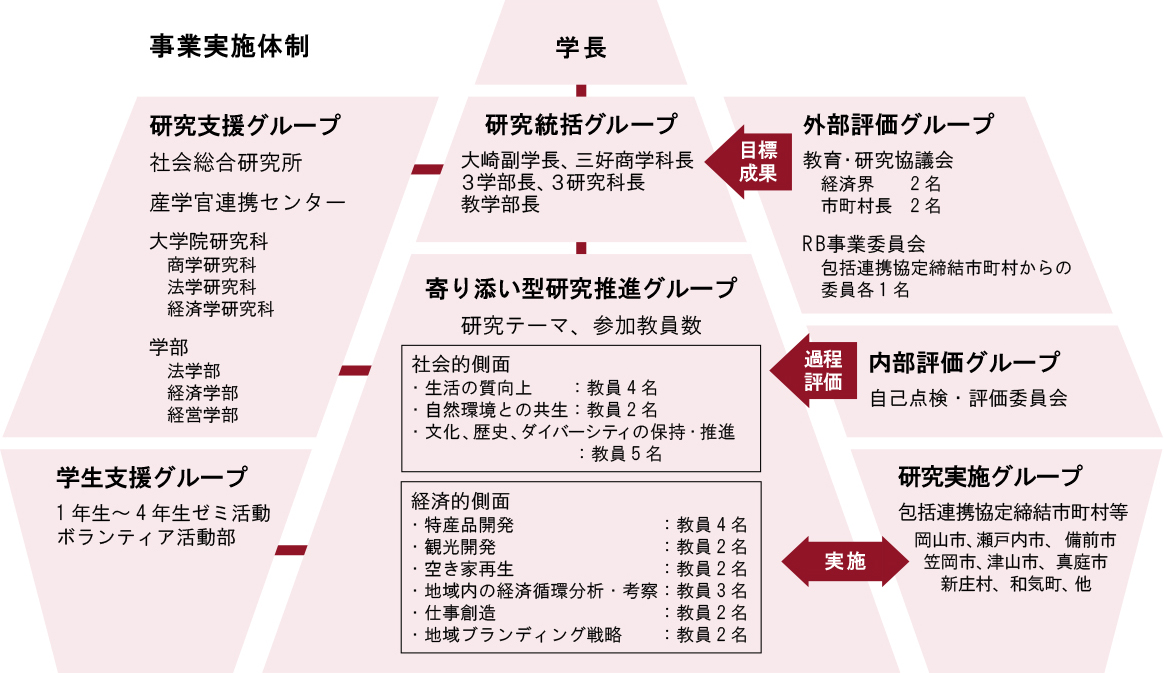

(a)学長をトップにした、「将来構想検討委員会」で「将来ビジョン」、「ブランド戦略」、「研究ブランディング事業」を統括する。

(b)「研究ブランディング事業」を推進し、3年間で成果を確実にするために、副学長、商学科長を中心とし、3研究科長、3学部長、教学部長で構成する「研究統括グループ」を設置している。

(c)「研究推進グループ」は、社会的側面から研究を推進する3分野3研究テーマと、経済的側面から研究を推進する6分野11研究テーマで構成している。これらの研究テーマの内、社会的側面研究では2研究テーマ、経済的側面研究では6研究テーマが、本学で2016年から実施している「岡山商科大学研究ブランディング事業」で既に県内市町村で学生の参加を得て研究を推進しているので、本事業ではこれらの研究を更に3年間推進する。また、経済的研究側面の「特産品開発」の4研究テーマは、二松学舎大学と「フードビジネス」に関する共同研究を実施しており、「寄り添い型研究」の中核をなしている。

(d)全学的な支援体制として3学部、3研究科の教員による「研究支援グループ」、学生の研究への参画のための学生支援体制(ボランティア部、1年生から4年生でのゼミ)を構築している。

(e)「寄り添い型研究」の実施場所は、主として岡山県内の市町村であり、産学官連携センター、社会総合研究所は、包括連携協定締結の推進、教職員の市町村での教育研究の実施を支援する活動によるネットワーク、人的連携の豊富な資源を有しており、それらを活用して研究推進を支援する。なお、9研究グループの地域での活動のコーディネート、アンケート、調査分析を行い、成果を確実に達成するために、研究補助者を1~2名、3年間雇用することを予定している。

(f)事業の外部評価は、全体計画、成果については「教育研究協議会」で実施する。本会は、市町村長2名、企業経営者1名、(一社)岡山経済同友会教育社会貢献委員会委員長で構成している。また研究の実施、事前打合せ、意見の聴取は、包括連携協定を締結している7市町村の委員で構成する「RB実施委員会」で、実施、進捗状況について評価を受ける。

(g)学内での評価は、本学の教育、研究活動の全ての評価を行なっている「自己点検・評価委員会」が担当する。

4.2 事業実施の全学PDCAサイクル位置づけ

(a)本学は、中規模の大学であるので、全学的な事項は全て「将来構想検討委員会」で発議、検討し、関連部署へ審議を依頼する体制としている。「将来ビジョン」、「ブランディング戦略」、「研究ブランディング事業」は、全学的な課題であるので、当委員会で所掌し、各研究科、各学部、所掌部署での検討、承認を受け、評議会で最終決定された。

(b)「将来ビジョン」は、「全体ビジョン」、「教育ビジョン」、「研究ビジョン」、「地域連携ビジョン」、「国際化ビジョン」で構成し、各ビジョンのPDCAサイクルは、下表に横一列で示しているが、全体ビジョンのPDCAサイクルが最上位に位置づけられている。

(c)計画(P)の段階は、全て「将来構想検討委員会」で発議され検討される。今後10年間の「将来ビジョン」では、全学的な取組として大学の独自色を明確に表示するために、「ブランド戦略」を位置づけ「地域と呼吸する大学」をブランドとして定着させることを決定した。

(d)研究活動の一部に「寄り添い型研究」を位置づけており、「研究統括グループ」と参加研究テーマとで、評価指標、達成目標を決定した。研究は、研究テーマ毎で実施し、成果は評価指標の達成目標に基づいて2ヵ月毎に評価し、未達成の場合には早急に対策を講じ、研究を進める。3カ月毎に研究統括グループで進捗状況、目標の達成状況を把握する。

(e)学内の教育、研究活動の点検評価(C)は、全て自己点検・評価委員会で実施しているので、「研究ブランディング事業」の研究テーマの達成目標の評価も当委員会で実施する。将来ビジョンの核になっている「地域と呼吸する大学」のブランドを確立するためには、ステークホルダーの認識度を評価する必要があり、年1回のアンケートの実施、IR委員会によるまとめに基づく評価を実施する。

(f)教育活動の評価は、自己点検・評価委員会で所掌している。本学では、大学機関別認証評価の報告書の審議を自己点検・評価委員会で実施しているので、地域貢献活動、国際化活動もそれに含まれており、ステークホルダーの認識度を評価する必要があるため、これらの活動の評価も当委員会で実施する。

(g)実施(D)、追加修正実施(A)は、研究科、学部、所掌部課で実行する。特に本事業では、「地域と呼吸する大学」をブランドとするために、全教職員はステークホルダーの認識度を高めるように活動に取組む。

将来ビジョン、ブランディング戦略、研究ブランディング事業のPDCAサイクル

| PDCA サイクル | 担当部署 及び担当事項 | 全体 | 教育 | 研究 | 研究ブランディング事業 | 地域連携 | 国際化 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| P | 将来構想検討委員会 ポリシー(P)策定 研究テーマ | 全体ビジョン ブランディング戦略 | 教育ビジョン | 研究ビジョン 研究ブランディング事業 | 「寄り添い型研究」 研究ブランディング事業 | 地域貢献ビジョン | 国際化ビジョン |

| D | 大学院、各学部、所掌部署 実施計画と目標 実施体制、実施と管理 | 大学院、各学部 教学部、入試部 キャリアセンター | 大学院、各学部 教学部、入試部 キャリアセンター | 教員各自 グループ研究班 | 研究統括グループ 推進グループ | 産学官連携センター 社会総合研究所 各学部 | 国際交流室、教学部、入試部 |

| C | 自己点検評価委員会 成果の評価、表彰 修正案の作成 教育、研究、社会貢献 国際化 | 総合評価 | 授業評価アンケート シラバスのカリキュラム ポリシー9項目評価 学修動向調査 教員GP表彰制度 | 教員活動申告書 業績書提出 教員GP表彰制度 | 提案している評価 指標と目標値 | 交流協定の締結 地域との共同研究 外部の競争的資金の確保 | 大学間交流協定締結 留学生の入学者数 |

| A | 大学院、学部、所掌部署 修正案の作成 実施体制の見直し 実施と管理 | 大学院、各学部 教学部、入試部 キャリアセンター 産学官連携センター | 大学院、各学部 教学部、入試部 キャリアセンター 産学官連携センター | 教員各自 グループ研究班 ブランディング事業 | 研究統括グループ 推進グループ | 産学官連携センター 社会総合研究所 各学部 | 国際交流室 教学部、入試部 |

4.3 学外との有機的な連携

(a)「寄り添い型研究」の基本は、地域との「共同/協働」であり、学生、教員、自治体関係者、地域住民との有機的な連携は、従来から行われているので、確保できている。

(b)本事業を構成する研究テーマの研究者は、フィールドスタディで学生と地域に出かけたり、地方自治体の各種委員を委嘱されたりしているので、住民、地方自治体関係者との信頼関係を築いている。

(c)産学官連携センター、社会総合研究所には、地域対応の豊富な経験を持つ職員2名を配置し、本事業推進支援の中心的な役割を担っている。