Study abroad system2018年度

ニュージーランド

| 対象単位 | 総合英語:2単位 |

| 研修先 | ワイアリキ工科大学(TOI-OHOMAI Institute of Technology) |

| 期 間 | 2月下旬から3週間(翌年度前期) |

2018年度ニュージーランド語学研修

参加者の声:大山 あすかさん

2月19日月曜日にオリエンテーションとマオリ語による入学歓迎の式典がありました。鼻をつけるマオリ族の挨拶を体験しました。本物のマオリ族の人と挨拶をすることができたのは、とても貴重な経験になったかと思います。

大学では主に、日常会話をスムーズにする練習をしました。大学で練習したことをホストファミリーとの会話で実践して、きちんと会話できる英語を少しずつ身に付けました。また、会話を続ける方法や、リアクションなども練習しました。

私のホストファミリーは、おばあさん一人でした。とても優しくて、親切な方でした。今までに何人も留学生の受け入れをしていて、食事の際には、一緒に「いただきます」を言いました。終わるときも、いただきます、と言っていたので、「終わるときには「ごちそうさま」と言います」というのを、大学で習った、実は…です、という意味の、I have something to tell you…と使ってみると、ばっちり伝えることができました。会話を続ける方法のConversation Strategies を実践してみると、初めよりも長くホストマザーと会話を続けることができて、成長を実感しました。家の庭に鳥がご飯を食べに来たりするので、名前を教えてもらいました。滞在していた間はほとんど雨が降らず、幸運ではありましたが、あまりにも雨が降らなくて、山の芝生が茶色く枯れていました。

ホストマザーはよく、We need rain.と言っていました。晴れの日の夜は星がきれいで、雲がある夕方は黄色、オレンジ、赤、ピンク、青と色を変える空を二人で眺めながら、お茶をしたりして、のんびり過ごしました。休日は、ブルーレイクやグリーンレイク、ガバメントガーデンやロトルア湖をドライブしたり散歩したり、いろいろなところを紹介してくれました。ニュージーランドに住む人のことをKiwiといって、Kiwiはみんな自然を大切にしていて、スーパーマーケットのレジ袋を使わないようにしているなど教えてくれました。日本より発展していました。

初めは聞き取れなかった英語も聞き取れるようになりました。文法などはしっかりしていないですが、喋ることへの抵抗はなくなりました。これを一番実感したのは、バイト先に海外からのお客さんが来た時でした。相手の意図を正確に理解し、自分の意思も伝え、表情豊かに会話することができたので、とても嬉しかったです。ニュージーランドの大学で習ったことを忘れないようにしっかり復習して、何年後かにまたホストファミリーに会いに行こうと思っています。滞在していた3週間はあっという間でしたが、とても充実した時間を過ごすことができました。

ニュージーランド

| 対象単位 | 総合英語:2単位 |

| 研修先 | ワイアリキ工科大学(TOI-OHOMAI Institute of Technology) |

| 期 間 | 2月下旬から3週間(翌年度前期) |

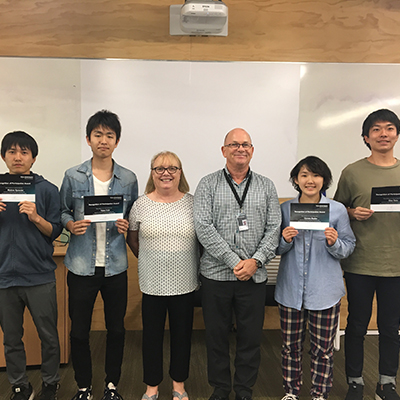

2018年度ニュージーランド語学研修

参加者の声:牧瀬 亮祐さん

飛行機の中では、不安が自分の感情の殆どを占めていました。3週間もの間無事に生活していけるだろうか、そればかりが頭の中を駆け巡っていたのですが、ニュージーランドに着き、過ごしてみるとその思いはかき消されました。ホストファミリーは優しく迎え入れてくれ、3週間のうちに様々な場所へ連れて行ってくれました。湖へ行き泳いだり、ギフトショップでおすすめのお土産を教えてくれたりとコミュニケーションを図っていく内に、私もすぐにニュージーランドでの生活に馴染むことができました。

授業ではspeakingは当然のことながらreadingやwriting、listeningなど基本的な英語から、現地の人が使うような言葉遣いや熟語など、先生やクラスメイトとの会話を通して幅広く学ぶことができ、初めのうちは英語を聞き取ることが難しかったものの、徐々に耳が慣れていき会話を続けられるようになっていきました。日本人学生4人のみでの授業はよい雰囲気で、集中して勉強できたため、5時間ほどの授業は、時間が経つのが早く感じられました。

また、他の授業に参加して経営や金融についての話を聴くことができ、とても貴重な体験ができました。

ニュージーランドでの生活にも慣れた頃、クラスメイトと観光名所へ行きました。「テ・プイア」では、間欠泉を間近で見ることができ、目の前で20メートルほど吹き上がるそれを見たときは思わず息をのみました。「オークランド博物館」では、マオリ族に関する武器や木彫りの船が展示されていたり、ニュージーランドの人々が参加していた戦争についての展示品があったりと、初めて目にするものばかりで非常に興味深かったです。

私はこの語学研修を通して自身の変化を感じています。自らの意志で語学研修へ行こうと決心したことは大きなことであり、さらに3週間無事に過ごせたことは自信になりました。この充足感は体験した人にしか分からないと思うので、興味のある人にはもちろん、英語が苦手な人にも是非行っていただきたいと思います。

また、ホストファミリーとの会話の中で気づいたことがあります。彼らは私の「英語」を聴きたいというよりも、私の「話」を聴きたいのだということです。間違った英語でもよいから話してみることが大切なのだと分かり、日本での英語の勉強にも力が入りそうです。

3週間という短い期間ではありましたが、この研修は非常に貴重な体験となりました。今後の人生に、この経験が活かせられるように頑張っていきたいと思います。

中華人民共和国

| 対象単位 | 総合中国語:2単位 |

| 研修先 | 大連外国語大学 |

| 期 間 | 8月上旬から10日間(前期) |

2018年度中国語学研修

参加者の声:高原 悠人さん

今回の語学研修が初めての海外へ渡航となったが、日本と中国という同じアジアの国でも文化や言語などの違いがたくさん発見し、今まで行ってきた机上での勉強における国際理解よりも深く中国について理解をすることができ、素晴らしい経験になりました。

まず、言語や中国の方々の特性についてですが、中国へ出発する前から中国語の授業を通して、少なからず理解をして中国に飛び込んだはずでした。しかし、現実はそう甘いことなく、中国の町を歩いている時や大連外国語大学のボランティアの方々の中国語の会話を聞いていても聞き取れる単語が1回の会話に数個ある程度で、自分の語学力のなさに少し落胆することもありました。実際、標識などでは、中国語の簡体字を読んで意味が分かることよりも、英訳してあるものの方が私の役に立ち、中国語に関してはまだまだ勉強が必要だと実感しました。

次に文化の違いとして特に衝撃を受けたものが、人の多さです。初日に観光を行った上海の地下鉄や繁華街、8万人の満員御礼となった故宮など、日本ではあまり体験できないような人混みにさらされました。中国の人口の多さが故の経験だったのでとても良い経験となりました。また、食文化に関しても、つぎ分けられている食べ物ではなく円卓で自分が食べたいと思ったものを皿にとって食べるというもので、新鮮でした。

今回の研修はこのサマーキャンプ史上初のことがたくさんありました。予定日に帰れないというハプニングも生じました。そのような状態のなか、宿舎を提供してくれた大連外国語大学の方々、そして、私たちの補助をして下さったボランティアの皆さんの協力、孔子学院の支援、これらすべてがあったことにより、『人間は、他人と協力し合って生きていくものである』という人間の共同生活の本質的な部分を再確認することができました。

今後はこの研修で学んだ、人と協力することや、思い知らされた語学の壁の高さなどを乗り越えていけるように大学生活を頑張っていきたいです。

中華人民共和国

| 対象単位 | 総合中国語:2単位 |

| 研修先 | 大連外国語大学 |

| 期 間 | 8月上旬から10日間(前期) |

2018年度中国語学研修

参加者の声:坪井 佑樹さん

今回訪れた中国が、私にとっての初海外になりました。「初級中国語Ⅰ」を受講していたこともあり、実際に中国を訪れ、本場の中国語に触れてみたいとの思いから参加しました。初めての海外ということで少々不安がありましたが、大連外大の学生ボランティアの皆さんが明るく歓迎してくれたので、楽しい研修生活を送ることができました。

中国で感じた日本との違いで、私が印象に残っていることは二つあります。一つ目は、食文化の違いです。日本では一人分の料理が提供されることが大半ですが、中国では円卓に置かれた料理を各自でお皿に取ることが一般的な食事風景でした。円卓を回す時や料理を取る時などの円卓ならではの気遣いは、日本ではなかなか体験できないなと感じました。ですが、学生ボランティアの方が「みんなで揃って円卓を囲むように、中国では食事の時間を大切にしています。」と教えてくださり、家族団らんやコミュニケーションを大切にしている点は日本と変わらないということがわかりました。

ただ、食事の際に気になったことが廃棄食品の問題です。日本にいる時に比べて、卓上のお皿(料理)を片付ける場面を目にすることが多かったために、「もったいない」と感じることが多々あったのかもしれません。この研修を通して、廃棄食品問題は中国に限らず、日本においても解決に向けて取り組むべき課題の一つであると再認識することができました。

二つ目は、安全検査を行っている場所の違いです。中国では空港のほかにも、鉄道や各観光名所でも安全検査が行われています。このように、安全検査の設置箇所は日本よりもはるかに沢山ありました。鉄道や多くの観光客が訪れる観光地では、入場口の混雑を引き起こす原因になってしまっていましたが、安全を最優先に考えるとやむを得ないことだと思いました。

日本で安全検査が行われている場所は、空港くらいしか思い浮かびません。鉄道の改札などで混雑しないメリットはありますが、近年では新幹線内で事件が起きるなど、やはり安全面の確保には至らないデメリットがあります。2年後には東京オリンピックの開催もあり、多くの外国人の来日が予想されます。オリンピックがあるからという理由だけではなく、日本も中国のように、日常的な安全強化を図っていく必要があると感じました。

今回の中国語学研修に参加して、中国の観光地や文化を体験したり、学生ボランティアの方と会話をしたりする中で、中国という国を理解することができました。それと同時に、今後も中国語の勉強を続けていきたいという思いが強くなりました。また、日本のアニメなど、日本の話題の時に私が知らないことがあったので、日本についても学び直したいと思いました。外国の方と交流する時は、相手の国のことを知るだけではなく、日本について紹介できることも大切だと思いました。

大韓民国

| 対象単位 | 総合ハングル:1単位 |

| 研修先 | 忠清大学校 |

| 期 間 | 8月中旬から6日間(前期) |

2018年度ハングル研修

参加者の声:山下 加那子さん

私はもともと韓国のドラマや音楽が好きで、韓国文化に興味を持っていたため、ハングルの授業を履修していました。授業が進むにつれ、ハングルを読み書きすることは勿論、ヒアリングもできるようになりたいと思うようになっていきました。そこで実際に韓国へ行き、その文化などを体験してみたいと考え、ハングル研修に応募しました。

研修中、最も心に残っているのは、慶福宮でチマチョゴリを着たことです。ドラマで見たことはありましたが、実際に着るのは初めてだったので、とてもワクワクしました。日本でも着物や浴衣をレンタルする事は出来ますが、着るまでに時間がかかり少々面倒な部分があるため、あまり観光客向きではありません。しかし、チマチョゴリは着るまでの時間がとても短く、さらに上下の組み合わせのレパートリーも多い為、観光客が好んで利用するのだと思いました。慶福宮や、百済歴史文化団地など歴史的な建造物を見学したことで、現代ドラマだけでなく、歴史ドラマも見てみたいと思うようになりました。見学をするなかで国王が実際にどのような服を着て仏に祈っていたかなどの説明も受けたので、韓国文化にさらに興味が深まりました。

この研修を通じ、他国の学生と交流することで、自らの人見知りも少し克服したように思えます。

大韓民国

| 対象単位 | 総合ハングル:1単位 |

| 研修先 | 忠清大学校 |

| 期 間 | 8月中旬から6日間(前期) |

2018年度ハングル研修

参加者の声:田中 淳貴さん

私は、今回、8月16日~8月21日の5泊6日のハングル研修で日本、韓国、中国、台湾の4カ国の人たちと国際交流することができ、とても貴重な体験をさせていただいたと思います。私たち岡山商科大学以外にも青森大学、長崎国際大学、長崎短期大学と日本の大学からも参加していて、皆さん優しく接して下さってとてもうれしかったです。ハングル研修が始まる前は不安でしたがよい方々に恵まれたおかげでとてもよい体験になりました。自分が知っている韓国語や覚えている韓国語が韓国人に通じた時はうれしかったですし、英語を混ぜながら少しは韓国語を喋って会話することができたので少しは韓国語が上達したと思っています。

この6日間で岡山商科大学の学生はもちろん、他大学や他の国の学生さんと交流することができ、本当によかったと思います。韓国の文化、韓国の歴史、韓国の伝統などを勉強して研修に行く前より韓国について深く知りたくなりました。初級ハングルを履修していなかったらこのハングル研修に行けなかったかもしれないので、初級ハングルを履修していて本当によかったと思います。テレビや動画とは違い、自分の肌で感じたことを活かして韓国語を勉強していき、また早く韓国に行きたいと思います。