Study abroad system2017年度

ニュージーランド

| 対象単位 | 総合英語:2単位 |

| 研修先 | ワイアリキ工科大学(TOI-OHOMAI Institute of Technology) |

| 期 間 | 2月下旬から3週間(翌年度前期) |

2017年度ニュージーランド語学研修 参加者の声

金澤 くるみさん

私がニュージーランド留学をした理由は、単に大学に入り英語に興味を持ったことと、海外の建物や食べ物、文化などに触れてみたいと思ったことがきっかけでした。

私が聞いた話では、ドイツ、フランス、インドなど全ての人ではないですが、母国語プラス第二言語として英語を話す国々はとても多くあるそうです。もし、英語が話せ、聞き取ることができ、理解出来るのであれば、多くの日本人が世界で起こっていることをもっと直接的に知ることが出来、関わることが出来ると思います。私は現在、国外で何が問題となっているのか、それが日本にどのような影響を及ぼすのか、自分の耳で聞きたくて英語の勉強を始めました。

私のニュージーランドへのイメージは、「沢山羊がいる英語圏の国」というものしかありませんでしたが、実際に自分の目で見て聞いて感じたものはとても素晴らしいものでした。

私が3週間英語を学んだ場所はRotorua(ロトルア)という自然豊かな場所でした。

そこには有名な博物館、温泉、湖などがあり、アクティビティ、スポーツなどがとても盛んなところでした。

私の通ったTOI-OHOMAI(トイ-オホマイ)という大学は、専門学校のように様々な分野の学科に分けられており、外国の者でも、そこで英語を勉強してから他の学科に移ることも出来るシステムでした。私が通っていた学科は英語を勉強する学科であり、中国人、韓国人、日本人、チリ人など様々な英語圏外の方々がいました。

当然ながら、私達はお互いの母国語を話せないので英語を話し、お互い意思疎通を取り合いました。私のクラスには中国人や韓国人が多く、そのお蔭で中国や韓国の文化を沢山知ることができました。

授業の仕方は大きくwriting、reading、listening、speakingの四つに分かれていました。

まず、writingでは、教科書、ノートを使って前置詞の使い方、現在分詞の使い方など、中学・高校で習ったことを一つ一つ丁寧に教えてもらいました。

次に、readingでは、個々のレベルにあった本を図書室で借り、それを限られた時間で読み、その後もっと短い時間で読み直し、どれだけの単語を読み取ることができたのかをチェックし、その本の内容・感想を詳しく相手に英語で伝えるというものでした。

そして、listeningでは、週に一度、ニュージーランドの文化や歴史に触れ合う機会が設けられ、私達は、先生や現地の人々の話を聞き、配られた紙にその内容を書くというものでした。

最後に、speakingでは、お題が出され、それについてみんなの前で英語を話しながら発表するプレゼンテーションが行われました。この授業では、自分のスピーチを覚え発表するのですが、スピーチで使う単語の意味をかなり理解しなくてはならず、更にその後、質問に対し英語で説明しなくてはならない授業でした。宿題は、毎日、五つの自分の知らなかった英単語を調べ、クラスメイトに説明するものがあり、そのお蔭で単語を記憶しやすくなりました。

私は、授業で習った文化や歴史について完全に理解することが出来ませんでした。ですので、ホストファミリーにその事について質問し、もっと詳しく教えてもらいました。他にも、プレゼンテーションの授業でどのように文章を組み立てればよいのか分からない時は手伝ってもらい、ネイティブが話す文章の組み立て方を教えてもらいました。

ホストファミリーの方々は、沢山の問題や歴史、文化などについて、丁寧に分かりやすく教えて下さいました。先生方も分かりやすく楽しく一つ一つとても丁寧に教えて下さいました。そのお蔭もあって、前よりも英語を聞き取ることが出来るようになり、更にニュージーランドの先住民であるマオリ族のこと、クジラ絶滅の危機問題についてもとても興味を持ち、ネットなどでも沢山調べました。大学に入るまで英語も歴史にも全く興味が無かったのですが、この経験により沢山の事に興味を持つことが出来ました。

休みの日には、山へサイクリングやランニングに行ったり、湖へ立ってボートを漕ぐスタンドアップ パドルボーディングパスやスイミングに連れて行って下さいました。私は凸凹の多い山道をマウンテンバイクで走ったり、立ってボートを漕いだりなど、初めての経験を沢山しました。

「沢山の羊がいる英語圏の国」から「マオリの歴史がある自然豊かな素晴らしい国」へとイメージはかなり変わりました。

この留学を終え、私の中での沢山のことが変わりました。「日本に帰ったらもっと英語を勉強しよう。日本の文化も調べてみよう。海外との経済・経営関係についてももっと沢山のことを調べ勉強しよう。」と思うようになりました。

ただ英語に興味があった。ただ外国の建物や食べ物が好きだった。たったこれだけの気持ちで行ったはずのニュージーランド留学でしたが、そこでは更に想像以上の刺激を受けることができました。

この経験を通して日本の素晴らしさも実感し、この環境を作って下さった家族、先生方、現地の方々など沢山の方々へ感謝しています。

ニュージーランド留学は私の人生でとてもかけがえのないものになったと思います。

本当にありがとうございました。

マルタ共和国

| 対象単位 | 総合英語:2単位 |

| 研修先 | マルタ大学 |

| 期 間 | 8月下旬から3週間(前期) |

2017年度マルタ共和国語学研修 参加者の声

高畠 彩さん

今回のマルタ共和国語学留学では、英語力の向上だけでなく他国の留学生との交流を通しての異文化交流や留学生活の中でのハプニングから学習できた自主的に行動する力の活用が経験出来たのではないかと思います。

寮や語学学校のシステムはかなりアバウトでトラブルが多々ありましたが、それもまた英語を使ういいきっかけとなりました。実際の授業や寮生活は充実していましたし、何か困ったことがあれば誰かしら助けてくれました。

しかし、ある程度の英語力は必要かと思います。もし私と同様で1人でこの留学に行くとすれば、何も喋れない状態では孤立してしまい、どう解決していいのか分からなくパニックに陥る可能性があると感じました。

授業のスタイルは少人数制でレベルごとに分かれ、午前は文法のクラス、午後から会話のクラスになっていました。先生が基本的にリードして授業を進めていく感じでしたが、時には生徒が自身の考えを発言する機会を先生が与えたり、生徒同士や先生とで議論したり、生徒から積極的に質問があがるなどアクティブラーニングな授業でした。週ごとに先生が変わることもあり、先生によっては発音指導をしてくれたり、細かい文法や単語の修正をしてくれる方もおられました。

授業がお昼すぎに終わり、それから現地でできた友達と観光に出かけたり、時には一人旅に出てみたりもしました。週末は友達大勢誘い合って団体で夜の街に遊びに出かけたりもしました。マルタの町並みはとても素敵で、現地の人々はみんな優しい人ばかりでした。交通マナーなども日本とは全く違いましたが、すぐ慣れてバスなどで遠くまで行くこともできました。

毎日が英語に溢れとても充実した日々を過ごすことができました。ホームステイよりも寮生活の方が他国の留学生と会話する機会が多かったため、英会話の時間が必然的に多くなっていた気がします。留学生の出身国もアジアではなくヨーロッパの方が多く、私的にはとても嬉しかったです。寮には留学だけでなくインターンや旅行などで利用している人もいたことから、ネイティブの英語が聴ける機会もありました。初めのうちは早く帰りたいと思っていましたが、最終的には帰りたくない、もう少し長くいたいと思ってしまうようになるぐらい楽しい留学となりました。英語力の向上は前回私がいったニュージーランドよりも遥かに期待できるものと思います。また留学の機会があれば是非行きたいと思います。

今回はこのような貴重な機会を提供してくださりありがとうございました。

中華人民共和国

| 対象単位 | 総合中国語:2単位 |

| 研修先 | 大連外国語大学 |

| 期 間 | 8月上旬から10日間(前期) |

| 実施定員 | 10名以上で実施 |

2017年度中国語学研修 参加者の声

猪熊 大河さん

今回の中国語学研修は中国の大きな街である瀋陽や、大連で過ごしました。

気温は自分の身体にあっていて日本より過ごしやすい環境でした。物価の低さと味の良さに驚き、ほぼ毎日アイスやジュースを飲み、少し太ってしまいました。また日本に伝わっている中華料理とは全く異なり、本場の中華料理はどれも食べやすく、大変美味しかったです。日本では見られない料理が出るたびにどんな味なのか、どんな食感なのか毎食毎食楽しみになっていました。

また、街に出てみると色々な人々がいました。街中で人々が掲げているプレートには力仕事や配水管同人誌等…とかかれており雇い主を探していました。このように貧富の差を間近で見て、最初に感じた事は人が多くなれば、その分賃金も安くなるんだということでした。

テレビ番組においても生放送や海外ドラマを映さないということに驚きました。それは生放送では何が起こるかわからないという事と、大勢の人々が見ているため下手なことをすると思想に悪影響を及ぼすためという理由からでした。海外ドラマについても中国独自の考え方が代わってしまうということで放送しないそうです。その点から、中国の自分達の文化に誇りを持ち、それを変えず残していこうとする気持ちが見えたと私は思います。

こうした中国の考え方を私たち日本人がどう感じ取るかは自由ですが、私個人としてははとてもいい考え方だと思いました。今後の人生にもこうした経験が生かせられるように努力していきたいと思います。

大韓民国

| 対象単位 | 総合ハングル:1単位 |

| 研修先 | 忠清大学校 |

| 期 間 | 8月中旬から6日間(前期) |

| 実施定員 | 2名以上で実施 |

2017年度ハングル語学研修 参加者の声

山﨑 千恵子さん

今回、8月16日~8月21日の5泊6日間ハングル研修に参加して、二度と味わうことのできない貴重な体験をさせていただきました。私は前期授業で初級ハングルⅠの授業をとっていましたが、だんだん難しくなっていく授業についていけず、ハングル研修が不安で仕方ありませんでした。しかし、忠清大学に着くと先生方やスタッフの学生さん方が優しく迎えてくれて、安心して研修に臨むことができました。

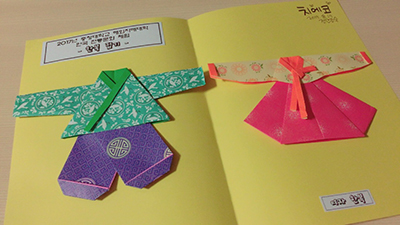

2日目の韓国語の授業では主に発音の練習をしました。先生や学生さんが発音の仕方を教えてくれましたが、激音や濃音が難しくてどれだけ聞いても全部同じ音にしか聞こえず、うまく発音することができませんでした。日本語にはない発音が多く、舌をうまく使うことで発音できる音があり、私たちは普段日本語を話すとき舌の動きはあまり気にしていないので、いざ使おうとすると難しいと感じてしまうのではないかと思いました。発音がうまくなるためにはどうしたらいいかを先生に聞くと慣れるしかないと言われたので、これから韓国語を勉強するときは発音に気を付けていきたいと思います。折り紙で韓服(ハンボッ)を作ったとき、学生さんが丁寧に教えてくれたので綺麗に作ることができたし、色々な話をしながら作ることができたので良い思い出になりました。

見学に行った中で一番印象に残っているのは景福宮です。行く前にどんなところだろうと思い、ネットで調べて写真は見ていましたが実際行ってみると迫力がすごく、中に入ると本当に朝鮮時代にいるのではないかと錯覚してしまうほどでした。たくさんの人が歩いている中で、チマチョゴリを着て歩いている人が居てとても可愛かったです。今年は楽しみにしていたチマチョゴリを着る体験やテコンドー体験はなかったらしく残念でした。

ソウルツアーでは、海外で初めての買い物をしました。明洞のお店を回っていると、ほとんどの店員さんがある程度の日本語を話すことができるということに気づきました。お店の中を見ていると、日本語で商品の説明をしてくれた方もいれば、会計の時に何ウォン出せばいいかを教えてくれた方もいて安心して買い物をすることができました。会計が終わった後、私が「감사합니다.」というと笑顔で返してくれてとても嬉しかったです。しかし、日本語を話さずに歩いていても屋台の人に止められたり、日本語で勧誘してくる人もいたので少し怖かったです。研修中、何種類もの韓国料理を食べましたがほとんどが辛く、特に「プデチゲ」は他とは比べ物にならないくらい辛くて食べれませんでした。

成果発表会では、研修に参加した長崎や青森、台湾・中国の学生さんたちとPPTを使って、それぞれ気になったことなどを調べて発表をしました。台湾の学生さんたちは「化粧品の成分」などを調べており、日本の学生とは目をつける場所が違って驚きました。

この6日間を通して、韓国の文化・歴史の勉強のほかに他の大学の学生との交流もでき、本当に充実した研修になりました。研修で習ったことを生かしてこれからも韓国語の勉強を行い、また韓国に行きたいと思います。

中町 魁志さん

私は先日行ったハングル研修で韓国に行き、言葉や環境が異なる場所で多くのことを学ぶことができました。私はハングル研修に行く前までは韓国のことがあまり好きではありませんでした。ご飯は見るからにおいしくなさそうですし、北朝鮮が問題になっている今現在のこともあり、あまり気が進みませんでした。それでも実際に行けば何か吸収できるものがあるのではないかと思い、ハングル研修に参加しました。初めての海外旅行だったのでとても緊張しました。男子の学生は私一人だったので気軽に話せる友人もいなく、どうなるかと思いましたが、一緒にハングル研修に行った2年生の先輩達がとても優しい方たちで私に声をかけてくれたのでとても安心しました。韓国に到着すると日本からも別の大学生がすでに到着していました。空港から出て初めて見たとき「景色は日本とそんなに変わらない。」という印象を受けました。その後車に乗り忠清大学という今回研修の拠点となる大学に向かいました。道中はとても車が多く、道に車が多く駐車されていました。日本とは違い駐車禁止の場所が厳しく分けられてないことに驚きました。その日の夜初めて本場の韓国料理を食べました。最初に言ったとおり私は韓国料理に偏見を持っていたので少し抵抗はありましたが、実際に食べてみるととてもおいしいことに驚きました。本場のキムチは日本と比べ、辛さと酸っぱさがとても強い感じがしました。

韓国語の授業では基礎的なことの復習をメインに授業をしました。先生が生徒を指名し、その生徒が発音するという形式で行われました。個人的に生徒を指名するという授業はあまり大学では見かけないので、全員がいつ指名されるかわからない状況のため集中しないと答えられない。という環境が作られているのだなと思いました。

企業見学では高麗人参の博物館に行き、高麗人参の歴史や販売までの過程を知ることができました。また徳川家康なども愛用していたらしく昔は万能薬ともいわれていたらしいです。今は一箱62万円もするらしくとても高級なものらしいです。

ソウルの明洞では店員がとても日本語が上手でした。昔日本に植民地にされていてため日本語を無理やり学ばされていたらしいです。とても屈辱的なことをなんだなと思いました。それでもそんな日本人に対して笑顔で接客してくれた韓国人の方々はとても心が広いのだなと痛感しました。

ハングル研修に来て私は韓国の印象が大きく変わりました。ご飯はとてもおいしかったですし、韓国人の方たちはとても優しく、私たち日本人を外国人だから、、という偏見を持たずに接してくれました。言葉が伝わらなくても、お互いの表情を見て何を言いたいのかを読み取るといったコミュニケーション能力を育むこともできました。

このハングル研修で学んだ経験をジャンプ台にし、大学生として、人間として大きく成長することができたのではないかと強く思います。

黒田 彩弥加さん

私は小さいころから海外に憧れがあり、留学したいと思っていたので今回のハングル研修に参加しました。初めての海外で不安もたくさんありましたが、終わってみると有意義な6日間だったと思います。

お隣の韓国は他の外国と比べて日本に似ていて近いイメージでした。しかし、実際行ってみると異なる点が多いことに気づきました。例えば、韓国では車が右側通行であったり、ステンレスの食器を使っていてお茶碗を持ち上げて食べることがマナー違反であることや、お風呂に浸かる習慣がなく、多くの家で浴槽がないなど意外な違いがありました。

研修中に食べた韓国料理は、日本で食べた韓国料理とは違いました。日本で食べるキムチよりも韓国で食べたキムチのほうがとても辛かったです。特に3日目の夕食に食べたプデチゲは今まで食べたことのない辛さで口が痛かったです。ポッサムや参鶏湯は今回初めて食べました。最初、食べ方がわからず苦戦したので簡単でいいので食べ方を教えてほしかったなと思いました。また、量も日本より多くて驚きました。日本人は「出された料理は全て食べる」という考えがありますが、韓国では「少し残すことでもう満腹」という意思表示になるということを初めて知りました。最初はそのことを知らずに無理して食べていたのでこれも最初に一言説明があったらうれしかったです。

韓国語の授業では、発音練習をメインにしました。忠清大学の学生さんがサポートでひとりひとり発音を見てくださいました。濃音と激音が特に難しく、練習が必要だと思いました。自己紹介や会話表現、単語など授業で勉強したことを実際の会話で使うことができて、伝わったときはうれしかったです。

成果発表会では私たちのグループは韓国料理について調べ発表しました。韓国料理の名前の由来や作り方など知識が深まった気がします。グループ分けはランダムに分けられてほかの大学の方と一緒に活動しました。年上の先輩ばかりでしたが、優しくサポートしてくれたり、方言や地元の話やなどで盛り上がりました。日本の方とも仲良くなれて、成果発表も成功してよかったです。

初めはただ漠然とした憧れから参加したハングル研修でしたが、貴重な経験を得られた6日間でした。普段、日本にいて外国語を話す機会はほとんどなく、少ししか話せない韓国語で会話をして伝わった時にはとても感動しました。中国や台湾から来た学生とは韓国語や英語、ジェスチャーを使ってコミュニケーションをしました。研修の最後の夜には、一緒に写真を撮ったり、LINEも交換しました。言葉の壁を越えてできた友達とはこれからも連絡を取り合い、またどこかで再会できたらいいなと思います。

私にとって語学とは今まで試験のための必要な道具だと考えていました。しかし、ハングル研修に参加して語学とは人と交流する道具であり、外国の異文化を学ぶための道具だと感じました。語学は机上の勉強だけでなく、実際に現地に行き、コミュニケーションすることで身につけることが上達する近道だと感じました。一番よく使う日常会話に必要な表現は人々が普段使っている表現を聞いて覚えて使うべきだと思います。そのことを身をもって体験できたので今回のハングル研修に参加して本当に良かったです。またチャンスがあればほかの国への留学もしたいと思っています。